ADVERTENCIA: La lectura del presente blog puede herir la sensibilidad de personas que no comprenden que un hecho artístico es justamente eso. Queda bajo la decisión de cada lector ingresar y disfrutar o no los textos aquí compartidos. Prohibida la visita a aquellos que no saben ni quieren pensar.

ESTE BLOG PERJUDICA SERIAMENTE A LA IGNORANCIA

SI QUIEREN GASTAR MENOS EN CÁRCELES, INVIERTAN MÁS EN EDUCACIÓN

lunes, 9 de diciembre de 2019

BENEDETTI, Mario: Como árboles

Quién hubiera dicho

que estos poemas de otros

iban a ser

míos

después de todo hay hombres que no fui

y sin embargo quise ser

si no por una vida al menos por un rato

o por un parpadeo

en cambio hay hombres que fui

y ya no soy ni puedo ser

y esto no siempre es un avance

a veces es una tristeza

hay deseos profundos y nonatos

que prolongué como coordenadas

hay fantasías que me prometí

y desgraciadamente no he cumplido

y otras que me cumplí sin

prometérmelas

hay rostros de verdad

que alumbraron mis fábulas

rostros que no vi más pero siguieron

vigilándome desde

la letra en que los puse

hay fantasmas de carne otros de hueso

también hay los de lumbre y corazón

o sea cuerpos en pena almas en júbilo

que vi o toqué o simplemente puse

a secar

a vivir

a gozar

a morirse

pero además está lo que advertí de lejos

yo también escuché una paloma

que era de otros diluvios

yo también destrocé un paraíso

que era de otras infancias

yo también gemí un sueño

que era de otros amores

así pues

desde este misterioso confín de la

existencia

los otros me ampararon como árboles

con nidos o sin nidos

poco importa

no me dieron envidia sino frutos

esos otros están

aquí

aquí

sus poemas

son mentiras de a puño

son verdades piadosas

están aquí

rodeándome

juzgándome

con las pobres palabras que les di

hombres que miran tierra y cielo

a través de la niebla

o sin sus anteojos

también a mí me miran

con la pobre mirada que les di

son otros que están fuera de mi reino

claro

pero además

estoy en ellos

a veces tienen lo que nunca tuve

a veces aman lo que quise amar

a veces odian lo que estoy odiando

de pronto me parecen lejanos

tan remotos

que me dan vértigo y melancolía

y los veo minados por un duelo sin

llanto

y otras veces en cambio

los presiento tan cerca

que miro por sus ojos

y toco por sus manos

y cuando odian me alegro de su rencor

y cuando aman me arrimo a su alegría

quién hubiera dicho

que estos poemas míos

iban a ser

de otros.

Mario Benedetti

(Uruguay, 1920/2009)

WALSH, María Elena: Infancia y bibliofobia

La vida sin estadísticas equivale al Paraíso. La amarga manzana de los números nos destierra a la realidad. Según ella, casi el 80% de nuestros niños carece del hábito de la lectura.

Por suerte, la noticia fue olvidada bajo la avalancha de novedades apocalípticas que siguieron.

En la barriada de Villa Freud —meridiano de las inquietudes culturales porteñas— vecinos hubo que mesáronse los cabellos y pusieron el grito en el cielo de ascensores y pasillos. Después de algunas sesiones suplementarias de terapia y de culpar debidamente a la TV, todo siguió igual, con la calma que sucede a las catástrofes. Sería oportuno preguntarse si alguna vez existieron niños lectores, y si al adulto le importa que contraigan tan impertinente vicio, a contramano del mundo en que vivimos.

El problema poco tiene que ver con los chicos. El problema consiste en que nuestra sociedad aborrece la cultura, y lo disimula aparentando reverencia por los intelectuales y la Feria del Libro.

El modesto gueto de los lectores sobrevive penosamente a las diversas agresiones que procuran su aniquilamiento. La agresión de las clases mandantes, que mantienen a oscuras a sus subordinados porque todo lector es un disidente en potencia. La de grupos que, de manera ancestral, desconfían del libro (o Código) y de la persona “léida” como causante de sus desdichas. El lema “Alpargatas sí, libros no” sigue vigente, sustituibles las honradas alpargatas por Addidas y botas. La frase sintetiza nuestra imbatible irracionalidad: siempre la opción, jamás la suma.

Además de estas enemistades, hay que enfrentar la peor: la artillería industrial que procura reemplazar el libro por cualquier bazofia impresa de venta fácil y compulsiva.

Los niños lectores fueron siempre un minúsculo reducto de “raros”. No abundaban en la era pretelevisiva, casi diría que escaseaban más que hoy, cuando los estímulos abundan gracias a un natural progreso económico y social, y pese a él.

El niño lector, lamento decirlo, no puede surgir sino de una casa donde haya libros y se usen. No importa qué libros: recetarios, novelones, tratados, enciclopedias. Pero libros. Y que los mayores los devoren, manoseen, presten y comenten.

En otras épocas y latitudes, en toda casa había por lo menos uno: la Biblia, y solía leerse en familia. Con él bastaba y sobraba. Habrá quien diga que no es lectura para menores. En ese caso, que cambie a Sansón por el Increíble Hulk, y todos felices.

Si a nuestra sociedad le preocupara en serio el hábito de la lectura en los chicos, procuraría no seguir fomentando la existencia de madres ignorantes. A la mujer se la disuade firmemente, por todos los medios, de cultivarse en profundidad. Pocos serán los hijos acostumbrados a ver —e imitar— a su santa madre dedicada a la lectura, a respetar lo que significan concentración, paciencia y soledad.

Los vecinos de Villa Freud, fervorosos del prestigio cultural, epidérmicamente aspiran a que el nene resulte un elegido de las musas. Pero suelen descuidar el largo trecho que debe recorrer hasta devenir intelectual laureado, digno de almorzar con Mirtha Legrand. La discriminación sexual todo lo degenera. Un varón que prefiera leer a patear una pelota puede resultar sospechoso de afeminamiento y hasta se teme por su salud. A una nena entusiasmada con una novela se le sugerirá que “no se quede tanto tiempo sentada sin hacer nada (sic), que ayude en las tareas domésticas, etcétera”.

Por otra parte, los adultos justifican la falta de tiempo de sus niños, agobiados por una intensísima vida social: unos cinco cumpleaños semanales con disc-jockeys y luces sicodélicas, salidas a comprar la ropa de moda esa quincena, cines, teatros y compromisos diversos en quintas, campos de deportes, confiterías y otras intoxicaciones.

Esta vida social no parece destinada al intercambio de afectos sino a la afirmación del status de los padres. Aturdimiento y frivolidad no son invenciones infantiles sino males adquiridos por contagio o herencia. Los niños, como dice Bachelard, necesitan “aburrirse” en su sentido creativo, pero casi nunca lo consiguen, ocupados como están en representar sus papeles para que sus padres no hagan papelones.

En la otra punta del ovillo figura la deserción escolar de menores obligados a trabajar, pero desconocemos la estadística, por lo tanto no existen y seguimos en Villa Freud.

Los adultos dicen también que no tienen tiempo para leer. Eso sí, lo dicen con tono culposo y hacen bien porque el doble mensaje es claro y canallesco: los que tenemos tiempo para leer somos vagos, ociosos y mal entretenidos, como Juan Moreira.

Sin embargo, poca gente hay tan cruelmente ocupada como los lectores. En su mayoría sufren de pluriempleo y maratón laboral, porque justamente ese hábito, entre otros, les ha impedido labrarse un presente justipreciable en dólares y generador de perpetua vacación.

Inútil sería agregar que las llamadas clases ociosas o del jet-set dudosamente abrieron un libro en sus vidas, salvo quizás el de sus propias memorias escritas por alguien de la servidumbre.

Nuestra sociedad aborrece el libro, sí. No es la TV su enemiga natural, como si se tratara de un aparato autocomandado. La sociedad expresa su aborrecimiento a través de medios como la TV, que es algo muy distinto. El libro y los medios de difusión no tendrían por qué ser antagónicos sino complementarios. Pero la ausencia de política cultural, que fomenta la disyuntiva, está llena de significado y no de distracción o ineficiencia.

Las raras veces que en TV se representa a un personaje lector, se lo ridiculiza y convierte en el “traga”, el idiota de la familia. Los anteojos suelen usarse como símbolo de torpeza. ¡Hasta Leonardo da Vinci fue telebiografiado en permanente actitud de papar moscas, sin abrir jamás un libro!

Algunas madres sinceramente preocupadas porque sus hijos no leen, transfieren el problema hacia la elección de lecturas. Las más avispadas consultan a asesores de determinadas editoriales… que por cierto les recomiendan los libros editados por el patroncito.

Aunque los consejos fastidian, y en este caso especialmente a la consejera, les diría que empezaran por leer ellas, las madres, si aún no lo hacen. O que recuperaran tan grato vicio si lo perdieron, y que los platos los lave Magoya.

En segundo lugar, que los chicos deben leer de todo, siempre que lo entiendan y les guste, porque la lectura es placer y no obligación.

Personas archilectoras y supercultas están de acuerdo en que uno se pasa la vida aprendiendo a elegir, y que el llamado gusto o acierto de la madurez puede emanar de una afición infantil por libros de dudoso mérito. Pero libros.

Si la madre no lee puede al menos evitar que sus hijos se contaminen hasta el hueso de la espesa bibliofobia reinante.

Por ejemplo, el mes de marzo trae un vendaval de quejas a Villa Freud. Regresan todos de distintos lugares del planeta, cargados con los más insensatos productos. Y de pronto ¡hay que comprar los libros para la escuela, que están, naturalmente, carísimos (mucho más que los marfiles en Sudáfrica o la porcelana en Miami) y esa loca de la maestra que se los exige a los chicos!

El nene, de paso cañazo, aprende a detestar a los dos máximos afrentes de tortura, según sus mayores: la maestra —que generalmente es loca— y el libro —que siempre es carísimo—. Y así el nene se va integrando sin desajustes en una comunidad que solo venera la guerra, el deporte, la propiedad y la velocidad.

A todo esto, en las antípodas de Villa Freud, el changuito seguirá preguntándose: “¿Qué cosa sabrá ser un libro?” Si alguien le contara en qué consiste una biblioteca infantil (en Dinamarca, por ejemplo) escucharía fascinado la fábula marciana. Fábula agonizante, por otra parte, porque ya estamos en el reino de los gabinetes de lectura con computadoras, pantallas, microfilmes, etcétera.

El niño lector es un bicho raro, y a la familia nadie le enseña a cultivarlo sin aprensión. El pequeño corre el riesgo de ser alguien “feliz en palabras, por lo tanto desdichado en hechos” (Bachelard).

Primero Proust y luego Victoria Ocampo celebraron los recuerdos unidos a lugares de lectura: patios, jardines, espacios que, si hoy escasean, podrían ser reemplazados por ese segundo hogar de las bibliotecas ¡ay! ausentes como la paz del alma e indeseadas como la música clásica.

La lectura no da plata, no da prestigio, no es canjeable, no sirve para nada. Es una manera de vivir, y los que de esa manera vivimos querríamos inculcarla en el niño y contagiarla al prójimo, como buenos viciosos.

Nada quisimos ganar con la lectura, sino seguir leyendo. Solo aspiramos a no morir antes de llegar al final de Los Miserables. Por ese hábito perdimos trenes, empleos, novios, concursos, status, ascensos y días de sol.

Nos hicimos niños en La Cabaña del Tío Tom y adolescentes con un implacable padre llamado Martínez Estrada, que nos enseñó que Dios no es argentino.

Preferimos el oprobio antes que abandonar a mitad de camino a la heredera de Washington Square o traicionar a Iván Karamazov. Nos hicimos mujeres con Simone de Beauvoir, y hombres enganchándonos en los barcos de Conrad.

Ahora, cuando intercambiamos en el gueto páginas y comentarios, con la secreta ansiedad de los conspiradores, somos felices, pero melancólicamente pocos. Querríamos que los niños nos acompañaran, emularan y compartieran esa dicha, esa fatalidad, ese desinterés. ¡Pobres grandotes zonzos y pobres niños de cabecitas reducidas!

Clarín, 5 de junio de 1980

(Argentina, 1930/2011)

jueves, 5 de diciembre de 2019

BORGES, Jorge Luis: El remordimiento

He cometido el peor de los pecados

que un hombre puede cometer. No he sido

feliz. Que los glaciares del olvido

me arrastren y me pierdan, despiadados.

Mis padres me engendraron para el juego

arriesgado y hermoso de la vida,

para la tierra, el agua, el aire, el fuego.

Los defraudé. No fui feliz. Cumplida

no fue su joven voluntad. Mi mente

se aplicó a las simétricas porfías

del arte, que entreteje naderías.

Me legaron valor. No fui valiente.

No me abandona. Siempre está a mi lado

la sombra de haber sido un desdichado.

(Argentina, 1899/1986)

WALSH, María Elena: Retrato de una mujer que hace dulces

Hago esto en memoria tuya.

Cuando llega el otoño pelo fruta

y rodeada de pellejos

vierto en heredado recipiente

pulpas filosofales

algún carozo que lo sabe todo

y progreso del agua y del azúcar.

La casa o vientre se llena de aroma

y aunque es fruta itinerante

y no de huerta propia

bastante bien parodia

aquella alquimia

cuyo secreto nunca me enseñaste,

madre guardadora.

Fabrico por antojo

dulzuras que obligada cometiste,

transmuto para no interrumpir

el linaje de los frascos

empezado hace tantas abuelas.

Obro por reverencia y no deber,

para que mueras menos

y sientas, pobre ausente,

que hago un reino de tu servidumbre.

Consagro con ademanes

de hechicera venida a menos

el fuego, el mismo fuego

que encendió Eva tras el Paraíso

y que cruzando el valle

sube hoy por astutas cañerías

como lágrimas a los ojos.

El almíbar me enseñó paciencia

y sacrosanta cuchara de madera

a ordenar olas subterráneas

para que tomen punto

sin prisas y con pausa

de palabras en la poesía.

Si no repito gestos

de autora de alimento

para gozo de alguna criatura,

si no copio de manos maternales

ritos de mis antepasadas,

si toda magia compro hecha

y ya no me entretengo

en mandar de lo crudo a lo cocido,

si no pruebo y reparto,

pereceré.

(Argentina, 1930/2011)

lunes, 2 de diciembre de 2019

ALMADA, Selva: El viento que arrasa (fragmento de la novela)

Al chico se lo trajo su madre, una tarde. Entonces tendría unos ocho años. Vinieron en un camión que los levantó en Sáenz Peña. El camionero, que iba para Rosario, cargó combustible, revisó los neumáticos y pidió una cerveza. Mientras el conductor bebía a la sombra del porche y el chico se entretenía con los perros, la mujer se acercó a Brauer, que limpiaba las bujías de un coche que tenía para arreglar. Cuando vio que se le arrimaba, pensó que andaría buscando el baño; apenas había reparado en ella.

Sin embargo ella no quería un baño, sino hablar con él y así se lo dijo.

—Quiero hablar con vos.

Brauer la miró sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ella tardó en empezar y él pensó que se trataría de una prostituta. Era bastante corriente que los camioneros de viajes largos llevaran mujeres así de un lado a otro y las aguantaran mientras ellas se hacían una changa. Tal vez después compartían el dinero.

Viendo que no arrancaba, el Gringo dijo:

—Vos dirás.

—No te acordás de mí.

Brauer la miró con más atención. No, no la recordaba.

—No importa —dijo ella—, nos conocimos hace mucho y por poco tiempo. Cuestión que aquel es hijo tuyo.

El Gringo dejó las bujías en un tarro y se limpió las manos con un trapo. Miró adonde ella había señalado.

El chico había agarrado una rama. Un extremo estaba en la boca de uno de los perros y él tiraba del otro lado; los otros perros saltaban a la vuelta del chico esperando que les tocara el turno de jugar con él.

—No muerden ¿no? —preguntó ella preocupada.

—No, no muerden —respondió Brauer.

—Cuestión que no puedo seguir criándolo. Me voy para Rosario a buscar trabajo; con el chango es más difícil. Todavía no sé dónde voy a parar. No tengo con quién dejarlo.

El Gringo terminó de limpiarse las manos y se metió el trapo en el cinturón. Prendió un cigarrillo y le ofreció uno a la mujer.

—Yo era hermana de Perico. Ustedes trabajaron juntos en la desmotadora de Dobronich, en Machagai, si te acordás.

—Perico. ¿Qué es de la vida?

—Hace años que no se sabe nada. Se fue para Santiago, a trabajar allá, y no volvió más.

El chico se había tirado al piso y los perros le hociqueaban las costillas buscando la rama que tenía escondida debajo de su cuerpo. Se reía como un descosido.

—Es un buen changuito —dijo la mujer.

—¿Cuánto tiene?

—Va para nueve. Es obediente y sanito. Está bien criado.

—¿Trajo ropa?

—Tengo un bolsito en el camión.

—Tá bien. Dejalo —dijo y tiró la colilla de un tincazo.

La mujer asintió.

—Se llama José Emilio, pero le decimos Tapioca.

Cuando el camión se puso en marcha y empezó a subir lentamente hacia la ruta, Tapioca se puso a llorar. Quieto en su sitio, abrió la boca sacando un berrido y las lágrimas le corrieron por la cara sucia de tierra, dejando surcos. Brauer se agachó para quedar a su altura.

—Vamos, chango, vamos a tomar una coca y a darle de comer a estos perros.

Tapioca dijo que sí con la cabeza, sin perder de vista el camión que ya había trepado completamente al camino, con su madre adentro, alejándose para siempre.

El Gringo Brauer agarró el bolsito y empezó a caminar hacia el surtidor. Los perros, que habían subido la banquina persiguiendo el camión, empezaron a bajar con la lengua afuera. El chico se sorbió los mocos, dio media vuelta y corrió atrás del Gringo.

(Argentina, 1973)

Fragmento del capítulo 5 de “El viento que arrasa”

LAURENCICH, Alejandra: Felicidad

A Paco

Le indico al taxista adónde voy y veo cómo le cambia la cara. Gesto de compasión. Me hace acordar a un juego que jugaba cuando era chica. Poné cara de lástima, decía yo entonces. Ahora solo tengo que indicar: Al hospital de patologías infantiles, por favor.

Cada vez que lo digo siento que repito los pasos de un sueño del que no puedo despertar. La enfermedad en los chicos siempre me pareció algo de otros: qué desgracia, decía en esos casos, y arqueaba las cejas, en silencio, como acaba de hacer el taxista que me mira por el espejo retrovisor. Aprieta los labios hasta que se anima a la pregunta, casi la misma que escucho hace ya dieciocho días:

—¿Tiene a alguien internado?

—Mi hijo.

Lo digo con bronca, como si aceptara la derrota, y me quedo mirándolo, esperando de él algo más que ese meneo estúpido de la cabeza.

—¿Muy chiquito?

—Siete meses.

Otra mueca, la boca en u. ¿Le duele algo?, querría preguntarle, o mejor: Ahora que lo sabe, ¿puede hacer algo? Entonces para qué saber, para qué ese gesto mal actuado, impotente, para qué esa curiosidad morbosa que lo hace preguntar:

—¿Qué tiene el bebé?

Cualquier taxista debe saber que al Hospital de Patologías Infantiles no llegan casos de sarampión, apendicitis o diarrea de verano. Allí solo pueden verse chicos con barbijos, con tubitos plásticos colgando como fideos de la nariz, en sillas de ruedas parecidas a camas, niños con calvas brillantes, sin cejas, como la peladita de la 415. Los aullidos de esa nena no se aguantan.

—¿Qué tiene el bebé?

Cómo que no hay diagnóstico, doctor. Cómo que estamos buscando. Abro la ventanilla y enciendo un cigarrillo. Nunca en mi vida había fumado en los taxis. Ahora sé que nadie me va a decir: Acá no se puede fumar. Largo el humo, busco una estrella en el cielo negro de la madrugada y me rindo por un momento a quien sea que esté detrás de esos infinitos ojos titilantes. Rece, mamá. Rece y deje que nosotros busquemos el problema. El padrenuestro se me enreda a las frases dispersas de los médicos, no puedo evitarlo. A lo mejor eso es rezar. Buscar una lógica, un detalle que a ellos se les haya escapado. Sacarlo de ahí, encontrar el diagnóstico que permita sacarlo de ahí. De ese olor entre dulzón y ácido de las sábanas esterilizadas, de esos tubos fluorescentes, mesitas de fórmica, ventanas sin plantas. Ruidos ajenos, puertas que se abren en el momento en que nos estamos sonriendo, tan cerca su nariz de la mía, voces intrusas, a ver a ver, ese gordito, déjenos un momentito mamá, vamos a sacarle el colector de orina. Él me estaba sonriendo, él me iba a contar qué le pasa. Sacarlo de esas noches que imagino, la manito agarrada a la de su papá que lo ve sobresaltarse por las ráfagas de aullidos, ruedas que gimen por los pasillos y se acercan trayendo equipos. La peladita de la 415 tuvo una crisis anoche. Y antes de anoche. Sacarlo de ahí.

—Todavía no se sabe qué tiene. ¿Puede subir la música?

Cierro los ojos e intento creer en un futuro. Mi bebé y yo, abrazados, bailando canciones alegres como la que está sonando en la radio, o románticas, algunas de aquellas con las que enamoré a su papá. Mañanas de sol en la terraza, los tres, la pileta de lona como un pequeño lago resplandeciente, su primera letra: una A quizá garabateada en una boleta de teléfono que guardaré en una caja con su nombre, los dientes con puntillas, un adolescente de pelo largo con la remera de los Rolling Stones, me das guita, ma. A ver mamá, vamos a tomarle una muestrita de sangre. Él sonríe, ¿no ven que sonríe? No tiene nada. No grita con esos gritos de lobo. No tiene los ojos extraviados ni aúlla de noche por el síndrome de... qué extraño que no recuerde ese nombre que parecía ruso, un bellísimo nombre ruso para una enfermedad que convierte a las peladitas en lobos y pinta de negro las ojeras de las madres, para ese sonido que no deja pensar. Me acostumbré, dice la pobre mujer, si no tengo esos gritos no puedo dormir. Le digo que sí con la cabeza y le tomo la mano. Si tanto le preocupan las madres, ¿por qué no funda una asociación?, pregunta de psicóloga cruzada de piernas en el consultorio de la calle Billinghurst, tan lejos de los pasillos de luz blanca que no se apagan de noche, tan lejos del aliento a mate dulce de las enfermeras. Por qué no te morís, hija de puta, vos y Freud y toda esa mierda. La madre de la peladita me entiende más, sus ojeras me ayudan a soportar.

—Son 7 con 80, señora.

Exactos siete con ochenta, a veces menos, nunca más. A nadie se le ocurriría robarle al que tiene un hijo acá. Ya no queda resto. Lo intuyo en ese “que tenga suerte señora”, que suena a despedida del reino de los vivos. El guarda que cuida la puerta e inclina la cabeza cuando me ve, lo sabe. Abandone toda esperanza quien atraviese este portal. La rampa azul me espera y comienzo el intento de no oler, no oír. Hago una íntima reverencia cuando paso por la capilla y veo envueltos en frazadas a los provincianos que duermen bajo el Sagrado Corazón. El aroma a café con leche que sube de la confitería se vuelve nauseoso en esa mezcla con el pervinox. Cruzo los pabellones. Espero el primer grito y el estómago se me vuelve escudo. La puerta de la sala de enfermeras está entreabierta y veo a la pelirroja fumando. Está prohibido fumar en el hospital. Lo sabe, me guiña un ojo: No puedo más, fue una noche terrible, me dice. Ve mi cara de pánico. No, quedate tranquila, tus hombres están bien. Fue la de la 415. Imagino los oídos de mi bebé taladrados por el lobo. ¿Tuvo otra crisis?, pregunto. Murió a las dos, me contesta. No puedo seguir hablando.

La dejo que fume en paz y camino hacia la habitación. Cuando paso por la 415 me detengo. Veo el colchón desnudo. Las ventanas están abiertas y el aire parece frío. Escucho el silencio. La peladita no va a aullar más de noche. A partir de hoy mi bebé va a poder dormir tranquilo. Me apuro por el pasillo y siento algo extraño en el pecho. Tengo ganas de cantar.

(Argentina, 1963)

De “Lo que dicen cuando callan”

SAER, Juan José: Bien común

Formaban una parejita joven. Se habían casado no hacía mucho y trabajaban para una editorial catalana, vendiendo a domicilio libros de arte, diccionarios, enciclopedias, etcétera. A veces iban los dos de gira; otras veces, uno se quedaba en Madrid, mientras el otro salía de viaje, o si no, trabajaban zonas diferentes al mismo tiempo, en equipos diferentes, etcétera. Ganaban bien pero el trabajo era bastante duro, y les resultaba difícil afincarse, tener hijos, organizarse como una verdadera familia.

Aunque parezca extraño, el trabajo los dejaba insatisfechos, no desde el punto de vista financiero o en cuanto a la dignidad profesional, sino en un sentido ético: no estaban seguros, en ciertos casos, de que incitar a la gente a endeudarse para comprar enciclopedias interminables y costosas, no era una especie de chantaje. Muchos las compraban creyendo que un porvenir brillante o un cambio de situación social se manifestarían con la posesión de esos enormes volúmenes ilustrados, la mayor parte de cuyo contenido les era indiferente y caducaría tal vez mucho antes de que hubiesen terminado de pagarlos. Venderle a quien no tiene muchos recursos lo superfluo, haciéndole creer que le es indispensable, se parece bastante, para ser francos, a una estafa.

Por razones que se volverán comprensibles en seguida, es mejor no llamarlos por sus nombres; basta decir que tenían más de veinticinco años y menos de treinta, o sea que estaban viviendo el último tiempo de la juventud y entraban, como a través de un túnel a la vez vertiginoso y lento, todavía frescos, en la madurez. Ciertos aspectos de lo que podemos ser realmente permanecen ignorados en la infancia, y si a veces se nos revelan, bruscos, en la adolescencia, en muchos casos van mostrándose de a poco, en distintas etapas de la vida, de tal manera que, en sus postrimerías, a causa de tantos cambios súbitos o graduales, podemos descubrir que un desconocido, admirable, repelente o curioso —para el caso es lo mismo— ha usurpado el lugar del que creíamos ser.

Una noche —llevaban un año y medio más o menos de casados— ella volvió de un viaje con cara triste y preocupada y aunque el marido lo notó apenas la vio entrar, únicamente se decidió a preguntarle lo que le ocurría cuando, en la madrugada, los sollozos apagados de ella, que estaba acostada a su lado en la oscuridad, lo despertaron. Y, pidiéndole por favor que no encendiera la luz, la mujer, más desconsolada que culpable, le hizo la terrible confesión: por una singularidad de su modo de ser, cuyos motivos a ella misma se le escapaban, siempre la había atraído, desde mucho antes de conocerlo, la posibilidad de hacer el amor con desconocidos, y si el afecto sincero que sentía por su marido había ocultado durante cierto tiempo esa singularidad, esa semana en que había estado sola en un hotel de Ciudad Real, su irresistible inclinación la había vuelto a atrapar, hostigándola día y noche hasta obligarla a pasar al acto. El deseo súbito que la arrebató, afirmaba la muchacha, había sido como un ataque de locura, o como si, de golpe, hubiese pasado del mundo familiar a otro desconocido en el que únicamente su deseo existía, y todos los vínculos con su verdadera vida se hubiesen borrado. Antes y después de ese arrebato, en el mundo verdadero, era el amor por su marido y la vida en común que llevaban lo único que le importaba, y por esa razón se sentía menos culpable que desconsolada y perpleja.

El hombre la escuchaba aterrado, y esa noche de asco y aflicción se prolongó en un mes de pesadilla: recriminaciones y violencias, gritos y llantos, silencios y amenazas, pasaban de uno al otro, día tras día, en un desgarramiento prolongado. Decidían separarse para siempre, y unos minutos más tarde copulaban con rabia y desesperación en la noche insomne y sin fin. En vez de calmarlos, el alcohol los exasperaba, y sentían que el dolor y la furia nunca dejarían de crecer, hasta que al cabo de algunas semanas, el rencor, la tristeza y la impotencia, atenuándose, dieron paso a una calma insensible y gris. Ya no hablaron de separarse pero ella, para pagar de algún modo el precio de su singularidad, se resignó a responder, sin omitir un solo detalle, a los interrogatorios interminables acerca de su brusco arrebato a que él la sometía. Se vio obligada a contestar, una y otra vez, las preguntas más extrañas, relativas a la duración de su acto, a las posiciones en las que lo había realizado, al cuerpo del hombre, a la intensidad de su goce, a las frases que intercambiaron, al aspecto de la pieza donde habían estado, a la iluminación, al orden de los acontecimientos, a la hora. Mil veces las preguntas salían por entre los labios del hombre, que la miraba fijo mientras las formulaba, en busca de nuevos y curiosos detalles o de una sempiterna confirmación, y mil veces ella le respondía con sinceridad exacta y escrupulosa, sin siquiera pensar en lo que esa sinceridad podía tener de hiriente para su marido. Y a tanto llegó esa exigencia de verdad que, cuando la tormenta pareció amainar, y siguieron viviendo en una calma aparente como si no hubiese pasado nada, ella se creyó en la obligación de decirle que no estaba segura de que en el futuro el arrebato no se repetiría.

Él la escuchó en silencio, pero era fácil adivinar en su mirada que ya que no podían separarse le pediría algo a cambio, lo que en efecto sucedió unos días más tarde: él, le dijo, la aceptaba como era, pero no quería que las cosas pasaran a sus espaldas o en su ausencia. Que esos arrebatos de ella, si él los aceptaba, eran un bien común que poseían y que debían administrar juntos. Perpleja y curiosa, y con cierto alivio también, porque esa propuesta la liberaba de sus sentimientos de culpa, la mujer aceptó.

Durante un año y medio más o menos, cuando viajaban juntos, la misma situación se repetía de tanto en tanto; en los hoteles de provincia donde se alojaban, no se inscribían como marido y mujer sino como simples colegas, y dormían en habitaciones separadas pero contiguas. Después del trabajo, recorrían los establecimientos nocturnos, y si la mujer se sentía atraída por algún desconocido —ya que su singularidad exigía que fuese un desconocido y que sirviese para una sola noche— el marido, en su papel de compañero de trabajo, los observaba a distancia, tomando de a tragos pausados su alcohol y haciendo tintinear distraídamente los cubitos de hielo contra el vidrio del vaso. El corazón le latía un poco más fuerte cuando las maniobras comenzaban. Y si las cosas parecían conducir al desenlace previsto, se alejaba en dirección al hotel, adelantándose a la pareja y, tendiéndose en la oscuridad de su cuarto esperaba, alerta y palpitante, que los otros llegaran. Cada ruido que los anunciaba, el ascensor o, si no había, los pasos en la escalera, en el pasillo, el ruido de la puerta al abrirse o al cerrarse, aceleraban los latidos, acrecentaban la ansiedad, reconcentraban la atención. Tendido inmóvil en la negrura, su ser entero estaba vuelto hacia los ruidos que venían de la habitación de al lado —risas ahogadas, murmullos, suspiros, quejidos, rechinar de metales y crujidos de madera, roce apagado de paños o rumor de seda— y que parecían penetrar en él no únicamente a través del oído, sino de cada milímetro de su cuerpo. Cuando el desconocido se iba, ella venía a la habitación y, en silencio, sin encender la luz ni intercambiar una sola frase (ella arañaba apagadamente la puerta y él iba a abrirle en la oscuridad) hacían el amor y se dormían hasta el día siguiente.

Si en el marido la inclinación por esas noches idénticas iba en aumento, en la mujer en cambio, la frecuencia de sus arrebatos e incluso el deseo de que se produjesen disminuían. Lo que había sido su única libertad, fue transformándose lentamente en una especie de obligación. Tenía la impresión de haber contraído una deuda infinita, que nunca terminaría de pagar. Al mismo tiempo, la voluntad de su marido parecía haber anexado su goce, transformándolo en un apéndice de su propio deseo. Ya no gozaba durante ese ritual repetido, solamente se limitaba a concentrarse en cada uno de sus actos para adecuarlo en forma escrupulosa al deseo de su marido. Una especie de indiferencia se apoderó de ella. Durante cierto tiempo, no logró entender lo que le pasaba y se dejó llevar por los acontecimientos, pero un día en que oyó a su marido, en el colmo de la exaltación, proyectar la construcción de un tabique delgado en su propia casa para que ella pudiese recibir desconocidos y él escuchar con más claridad desde la pieza de al lado, se dio cuenta de que había llegado el momento de intentar sobrevivir, así que sin decirle nada, aprovechando que él estaba de viaje, y dejándole una esquela de adiós, hizo sus valijas y cambió, no únicamente de ciudad, sino incluso de país, de continente y de nombre.

(Argentina, 1937/2005)

martes, 12 de noviembre de 2019

SOLÁ, Juan: La negra de mierda

Mirá la negra de mierda, mirá cómo lleva los nenes en la motito. Tres gurisitos sin casco, cagándose de frío, y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento. Qué hija de puta. Mirá, mirá cómo lleva a la pendejita, medio dormida, casi cayéndosele de esas piernas gordas de tanta cerveza y torta frita. Y mirá el otro, ahí atrás, agarradito como puede, tiritando, pobrecito. ¡Y mirá cómo lleva el bebé, negra hija de mil putas, metido adentro de la campera! Inconsciente de mierda, ojalá le saquen los hijos, ojalá se muera esta negra de mierda. La camioneta arrancó, rabiosa, y se perdió calle abajo, zambullendo a la negra y sus crías en una nube de humo pegajoso. El que iba atrás tosió un poco y la motito se paró. El señor del golcito gris bocinó con furia a sus espaldas y le ordenó que se moviera, pelotuda, y la puta que la parió. La nena en la falda abrió los ojos despacito y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada, comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un no mi amor, así, triste y suavecito, como los quejidos del Nazareno, que llora acurrucado contra sus tetas tibias, o como el cinco por seis treinta, cinco por siete treinta y cinco, que el Ismael recita con los brazos envolviéndole la panza llena de pan y mate cocido, porque al otro día tiene prueba y la Brenda tiene fiebre, y el Nazareno llora de hambre, y a esa hora el colectivo ya no entra hasta el barrio, y el Mario que no aparece desde la semana pasada, y la motito que se para cada cinco cuadras, y el hospital que todavía está lejos, y doña Esther que le dijo que para qué iba a tener otro hijo a los veintidós, que mejor abortara, y el Ismael que cada tanto dice que tiene frío, y la Brenda que se va quedando dormida, y la negra de mierda que le pide al Ismael que diga las tablas más fuerte, para que escuche la Brenda, para que no se duerma la Brenda, mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse las ganas de llorar de miedo.

Argentina, 1989

MACHADO, Antonio: Proverbios y cantares

XLIV

Todo pasa y todo queda;pero lo nuestro es pasar,

pasar haciendo caminos,

caminos sobre la mar.

I

Nunca perseguí la gloria

ni dejar en la memoria

de los hombres mi canción;

yo amo los mundos sutiles,

ingrávidos y gentiles

como pompas de jabón.

Me gusta verlos pintarse

de sol y grana, volar

bajo el cielo azul, temblar

súbitamente y quebrarse.

XXIX

Caminante, son tus huellas

el camino, y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,

sino estelas en la mar.

Antonio Machado

(España, 1875/1939)

Como se podrá advertir en la desordenada numeración de las estrofas, estas son solo tres del extenso poema de Antonio Machado llamado “Proverbios y Cantares” (hacé click en el vínculo para leer el poema completo). La versión que compartimos es la que figura en el libro El árbol florido - 50 poemas clásicos de Latinoamérica y España publicado por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe en 2018 y que fue leída en las horas del taller por una alumna. Joan Manoel Serrat hizo famosos estos versos en su canción Cantares, a los que le agregó otros de su autoría.

OLIVER, Mary: Singapur

En Singapur, en el aeropuerto,

me arrancaron una oscuridad de los ojos.

En el baño de mujeres, había un cubículo abierto.

Adentro, una mujer arrodillada, lavaba algo

en la taza blanca del inodoro.

En mi estómago, se debatía el asco

y busqué, en el bolsillo, mi pasaje.

Siempre tiene que haber pájaros en un poema.

Por ejemplo un martín pescador,

con sus ojos bien negros y sus alas chillonas.

Los ríos son agradables, y por supuesto los árboles.

Una cascada, o en su defecto, una fuente

con agua que salta y cae.

Una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema.

Cuando la mujer se dio vuelta no pude responderle a su cara.

Su belleza y su vergüenza forcejeaban,

y ni una ni la otra se imponía.

Me sonrió y le sonreí. ¿qué absurdo es este?

Todo el mundo necesita trabajo.

Sí, una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema.

Pero primero tenemos que mirar cómo baja la vista

y se concentra en su trabajo,

que es bastante monótono.

Ahora está limpiando la parte de arriba

de los ceniceros del aeropuerto,

grandes como tazas de ruedas de auto, con un trapito azul.

Sus manos chicas hacen girar el disco de metal,

fregando y enjuagando.

No trabaja despacio, ni rápido, sino como un río.

Su pelo negro es como el ala de un pájaro.

No dudo ni un segundo que le encanta su vida.

Y quiero que se alce de la mugre y la inmundicia

y vuele al río.

Eso probablemente no suceda.

Pero tal vez sí.

Si el mundo fuera solo dolor y lógica, ¿quién lo querría?

Por supuesto, no lo es.

Tampoco me refiero a algo milagroso, sino apenas

de la luz que es capaz de emanar de una vida.

Me refiero a cómo doblaba y volvía a doblar ese trapito azul,

a cómo su sonrisa era solo para mí;

me refiero a cómo este poema está lleno de árboles, y de pájaros.

(EE.UU., 1935/2019)

viernes, 25 de octubre de 2019

CASCIARI, Hernán: Mis primas (A los jóvenes de ayer)

Mi mamá, Chichita, tenía unas primas más jóvenes que ella. Como eran solamente un poco mayores que yo, las llamé siempre mis primas. A principios de los ochenta dos de ellas (Laura y Maricel) vivieron el renacer del rock argentino que llegó después de la dictadura. Yo las veía una vez al mes, y quedaba clarísimo que ellas estaban en Buenos Aires, en el centro de todo, y yo en un pueblo lejano en el que no pasaba nada interesante. Mis primas trabajaban para Charly García. La primera vez que escuché un disco de Charly García, en realidad escuché el disco del jefe de mis primas.

No era un disco. Era un cassette TDK que me regaló Maricel en la navidad de 1982. Había canciones de las tres bandas que había liderado Charly García hasta entonces, y unas pocas de su primer disco solista, que había aparecido ese año.

No era un disco. Era un cassette TDK que me regaló Maricel en la navidad de 1982. Había canciones de las tres bandas que había liderado Charly García hasta entonces, y unas pocas de su primer disco solista, que había aparecido ese año.

—Esta es la música que hace Carlitos —me dijo Laura. Se lo decía a un gordito de casi doce años que, hasta entonces, solamente había escuchado los cassettes de sus padres: José Luis Perales, Nino Bravo y Julio Sosa.

Mis primas le decían Carlitos. Y hablaban de él como cualquier persona normal habla de un jefe indomable y ácrata. Me contaban que era insoportable, que se olvidaba de todo, que ellas a veces tenían que pagar sueldos, o limpiar habitaciones, o despertarlo para un concierto. Pero al mismo tiempo eran fanáticas de esa música y de ese tiempo histórico del que a mí me contaban algunos pedacitos. Mis primas padecían al jefe, se agobiaban con el hombre, pero adoraban al músico.

Ese cassette TDK lleno de canciones de Charly García, como es lógico, me dinamitó la cabeza a los doce años. Fui devorador de su música, como casi cualquier adolescente argentino en esos tiempos. Lo único diferente fue la existencia de mis primas, que una vez al mes me ponían al corriente de datos secretos que solamente conocía el entorno: que Charly se burlaba de Pedro Aznar porque tomaba leche, que con Spinetta había una guerra de egos, que casi siempre estaba peleado con su madre y con su hermana, esas cosas.

En 1983 monopolicé la música de mi casa y solamente se escucharon discos de García, para espanto de mi padre y sobre todo de mi abuela Chola, que llamaba por teléfono desde la otra cuadra para que me hicieran bajar el volumen.

Cuando ya fui un poco más grandecito y mis padres me empezaron a dejar ir solo a Buenos Aires, mis primas me conseguían entradas para algunos conciertos. Ahí las pude ver en acción. Ellas estaban siempre del otro lado de las vallas, con los músicos, con carpetas, con cables y auriculares. Nunca supe exactamente qué eran, ni qué hacían. Pero en el círculo musical de entonces todo el mundo las llamaba “las López”. Y las querían mucho.

Gracias a ellas tuve entradas gratis y maquetas con canciones antes de que salieran a la venta, y camisetas de giras oficiales, y sobre todo charlas intensas que le echaban leña crujiente al fuego de mi fanatismo por García. Una tarde llegué a casa de mis primas y había una señora tomando mate con ellas.

—Es Carmen —me dijo Maricel— , la mamá de Carlitos.

Y ahí estaba la madre de Charly García, hablando pestes de su hijo, mientras mis primas la consolaban y le daban facturitas y tortas negras. No recuerdo en qué año ocurrió esto, pero no fue mucho antes de que Maricel, una de mis primas, enfermara.

Seguían siendo los ochenta, pero ya muy avanzados; la sombra de Menem ya flotaba en el aire. Una tarde Laura me llamó por teléfono y me dijo que su hermana Maricel tenía una enfermedad muy grave y que solamente podía salvarla una operación en Norteamérica. Estaban empezando a juntar el dinero y necesitaban manos amigas. Fui a su casa, que estaba llena de gente.

Charly, y muchos otros músicos, habían organizado un recital en Palladium: toda la recaudación iría a la operación de Maricel. No cobraba nadie, ni los músicos, ni los sonidistas, ni el alquiler de la sala. Nadie. Nosotros estábamos ahí para llevar las gacetillas a las radios y a todas partes. Fue una semana intensa de hacer fotocopias y llamar por teléfono a Dios y a María santísima.

Por supuesto, también estuvimos ahí el 7 de julio de 1989 para disfrutar de uno de los conciertos más íntimos de finales de la década, y el primero en el que Charly García y Luis Alberto Spinetta se subieron juntos a un escenario. (Hay un disco, muy poco conocido, que documenta ese encuentro.) La recaudación alcanzó para el viaje y la operación y Maricel voló a Houston dos meses más tarde, ya cuando se le acababa el tiempo. Esa operación le dio algunos años de sobrevida.

No sé qué música hubiera escuchado si, a los diez años, mis primas grandes no me hubiesen presentado la música que me acompañó toda la vida. Desde entonces y hasta que me fui de Mercedes, algunos años después, Charly sonó en todos los tocadiscos y los pasacassettes de mi juventud.

Después, durante quince años de mi adultez, viví en España. En general es complicadísimo hacerle entender nuestra música a personas que nacieron tan lejos, o tan a destiempo de la adolescencia propia.

Mientras viví en Barcelona seguí escuchando discos de Serú Girán, de La Máquina, o de Charly solista y todas esas canciones me hicieron sentir la misma fascinación del primer día; lo que cambiaba era el gesto de los que me acompañaban.

En general los nativos no le encontraban la dimensión a los acordes ni a las letras. Pero ¿existía esa dimensión —llegué a preguntarme con miedo— o todo el amor que yo sentía por esa música era nada más que nostalgia por la juventud perdida, o por la patria lejana?

Desde hace unos meses vivo otra vez en Buenos Aires.

Ayer salí a caminar por el parque Saavedra y escuché un disco viejo de Charly. Respiré el aire con todos los pulmones y decidí que no, que no era nostalgia: esa es realmente la mejor música que existe.

Toda la música que te hizo creer en algo cuando fuiste joven es la mejor música que existe.

En este regreso a Buenos Aires me reencontré con mi prima Laura. Como ya somos casi viejos, parecemos de la misma edad, o incluso yo más grande que ella. Casi siempre vamos a merendar al mismo bar y charlamos mucho de música, que sigue siendo su pasión.

Ayer me dijo que toda su vida se puede explicar en diez o doce canciones de Charly García. Me alegró saber que seguimos siendo los mismos.

Martes 22 de marzo, 2016

Hernán Casciari

(Argentina, 1971)

lunes, 21 de octubre de 2019

GUILLÉN, Nicolás: Siempre

A través de los años que han pasado

aún el recuerdo de mi amor primero

endulza la amargura de mi pena

y lima la rudeza de mi verso.

Aquel amor… En vano

he querido borrar ese recuerdo

que, delicadamente melancólico,

prendido al corazón por siempre llevo…

Quizás “ella” me olvida; mas no importa.

En un mundo en que me agito y peno,

aquel amor jamás podrá olvidárseme,

porque fue amor y porque fue el primero.

lunes, 16 de septiembre de 2019

CASTELLANOS, Rosario: Amor

Solo la voz, la piel, la superficie

pulida de las cosas.

Basta. No quiere más la oreja, que su cuenco

rebalsaría y la mano ya no alcanza

a tocar más allá.

Distraída, resbala, acariciando

y lentamente sabe del contorno.

Se retira saciada

sin advertir el ulular inútil

de la cautividad de las entrañas

ni el ímpetu del cuajo de la sangre

que embiste la compuerta del borbotón, ni el nudo

ya para siempre ciego del sollozo.

El que se va se lleva su memoria,

su modo de ser río, de ser aire,

de ser adiós y nunca.

Hasta que un día otro lo para, lo detiene

y lo reduce a voz, a piel, a superficie

ofrecida, entregada, mientras dentro de sí

la oculta soledad aguarda y tiembla.

México, 1925/1974

Leído por Viviana Daniele el 25.06.2019 en el encuentro de lectores coordinado por

lunes, 2 de septiembre de 2019

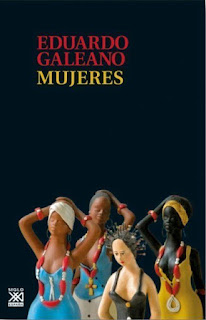

GALEANO, Eduardo: Alfonsina

A la mujer que piensa se le secan los ovarios. Nace la mujer para producir leche y lágrimas, no ideas; y no para vivir la vida sino para espiarla desde las ventanas a medio cerrar. Mil veces se lo han explicado y Alfonsina Storni nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho enjaulador.

Cuando hace años llegó a Buenos Aires desde provincias, Alfonsina traía unos viejos zapatos de tacones torcidos y en el vientre un hijo sin padre legal.

En esta ciudad trabajó en lo que hubiera; y robaba formularios del telégrafo para escribir sus tristezas.

Mientras pulía las palabras, verso a verso, noche a noche, cruzaba los dedos y besaba las barajas que anunciaba viajes y herencias y amores.

El tiempo ha pasado, casi un cuarto de siglo; y nada le regaló la suerte. Pero peleando a brazo partido Alfonsina ha sido capaz de abrirse paso en el masculino mundo. Su cara de ratona traviesa nunca falta en las fotos que congregan a los escritores argentinos más ilustres.

Este año, en el verano, supo que tenía cáncer. Desde entonces escribe poemas que hablan del abrazo de la mar y de la casa que la espera allá en el fondo de la avenida de las madréporas.

(Uruguay, 1940/2015)

viernes, 23 de agosto de 2019

DISCÉPOLO, Enrique Santos: Cambalache

(letra original)

en el quinientos seis y en el dos mil también.

Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos,

contentos y amargaos, valores y dublés.

Pero que el siglo veinte es un despliegue de maldá insolente,

ya no hay quien lo niegue.

Vivimos revolcaos en un merengue

y en un mismo lodo todos manoseaos...

Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor,

Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador.

Todo es igual... Nada es mejor...

Lo mismo un burro que un gran profesor.

No hay aplazaos ni escalafón,

los inmorales nos han igualao...

Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición,

da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos,

caradura o polizón.

¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón!

¡Cualquiera es un señor! ¡Cualquiera es un ladrón!

Mezclaos con Stavisky van Don Bosco y la Mignon,

Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín.

Igual que en la vidriera irrespetuosa

de los cambalaches se ha mezclao la vida,

y, herida por un sable sin remaches,

ves llorar la Biblia contra un calefón.

¡Siglo veinte cambalache problemático y febril!

¡El que no llora no mama y el que no roba es un gil!

¡Dale que nomás! ¡Dale que va!

¡Que allá en el horno nos vamo a encontrar!

No pienses más, sentate a un lao,

que a nadie importa si naciste honrao.

Es lo mismo el que labura noche y día como un buey,

que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura

o está fuera de la ley...

los inmorales nos han igualao...

Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición,

da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos,

caradura o polizón.

¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón!

¡Cualquiera es un señor! ¡Cualquiera es un ladrón!

Mezclaos con Stavisky van Don Bosco y la Mignon,

Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín.

Igual que en la vidriera irrespetuosa

de los cambalaches se ha mezclao la vida,

y, herida por un sable sin remaches,

ves llorar la Biblia contra un calefón.

¡Siglo veinte cambalache problemático y febril!

¡El que no llora no mama y el que no roba es un gil!

¡Dale que nomás! ¡Dale que va!

¡Que allá en el horno nos vamo a encontrar!

No pienses más, sentate a un lao,

que a nadie importa si naciste honrao.

Es lo mismo el que labura noche y día como un buey,

que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura

o está fuera de la ley...

(Argentina, 1901/1951)

Suscribirse a:

Entradas (Atom)